私たちが大地を相手に格闘しながら造る構造物や建築物は、地域の社会基盤(インフラ・ストラクチャー)として、地域社会の土台となり、蓄積されて行きます。そして、その上に、さまざまな産業、文化、教育、芸術等々が花開き、あるいは豊かな地域社会や幸せな家庭が営まれることを願っています。

当時、会社案内の中で「私たちの仕事は文明をつくる仕事である」と表現しました。このことから、歴史上の書体「ラテン・アルファベット」にヒントを得て考案したものです。その後、若干のリ・デザイン(修正)をして、1999年に現在の形にほぼ近いものに落ち着きました。

またヘルメットに使っているロゴは、書体を重ねた変化バージョンになります。これは、ヘルメットの正面のスペースが限られているため、ロゴの変化バージョンを考案したものです。

そこで最近使っている社章は、従来その時々で使っていた「後」の書体を見直してデザインし直したものです。漢字の「後」も、いろいろな書体があります。実は、この書体のヒントは良寛の書にあります。

【 昨年を振り返って 】

昨年は元日から能登半島地震ということで、大変な一年の始まりでございました。今年はそういうことも無く、暮れから正月にかけまして割り合い穏やかな天候の下、それぞれ皆様ゆっくりと過ごすことができたのではないかと思っております。地震の後、フォッサマグナミュージアムの竹ノ内館長の話を聴く機会がありましたけれども、日本海沖の地震、それによる津波が起きることを考えますと、直ぐに津波が来るということで、垂直避難、直ぐ高いところに逃げることの重要さを我々は学んだところでございますし、或いは建物の耐震化ですね、能登では古い家がたくさん潰れて犠牲になった方がおいでになりますし、そしてそのことによって火事も起きています。あるいは道路とか崖が崩れてしまうということで、こういった施設の強靭化も大事なことだなと感じている次第であります。ぜひそういったことを教訓に、この(糸魚川)地域もより安心して住める場所になるように着実に取組みを進めて行っていただきたいなと思っています。昨年は、新幹線の敦賀までの延伸もありましたし、あるいは佐渡金山の世界遺産登録というめでたい話がありました。一方で総理が石破さんに替わって、選挙で自民党が負けまして、高鳥さんも落選してしまったということで残念なところでございます。アメリカではトランプさんが大統領に当選して、今年の1月20日からトランプ政権が始まるということで、その影響がどんなものになるのか、悪い影響が無ければ良いがなぁと心配をしておりますし、注目しております。

【 新社屋着工 】

さて当社は、いよいよ新社屋に着工します。何度もやる・やると言って延期をして来ましたけれども、今年3月から着工すべく建築部の北村君を中心に準備を進めています。社員にとりましても、また藤栄会の皆様にとりましても良い建物に、本当に使いやすくてみんなに喜んでもらえる建物になるように、着実に仕事を進めて行きたいと思っています。よろしくお願いいたします。【 市長選挙 】

そして今年は4月に糸魚川市長選挙があります。暮れから新年の新聞でも報道されていますように、現・米田市長は5期約20年務めて来ましたが、次の選挙には立候補しないということを発表しています。従いまして次の新しい市長に、どういう人が選ばれるのかということは重大な関心事でありますし、ぜひ地域のためになる方に市長になってもらいたいということでございます。手を上げている方もおりますけれども、自民党の能生・青海・糸魚川3支部で中村県議を中心に昨年から相談して候補者に相応しい方を検討しています。近いうちにこの人はという候補者を発表できるかなと思っていますので、その際にはご理解いただきまして、ぜひご支援いただければなと思っています。よろしくお願いいたします。【 駅北子育て複合施設 】

また糸魚川市では大火の後、駅北の中心市街地、旧井上商会さんの倉庫と東北電力事務所跡に「駅北子育て支援複合施設」というものを計画しています。市は昨年DBO方式のプロポーザル(企画競争入札)で事業者を募集しました。DBOというのはデザイン、ビルド、オペレート、設計と施工と運営をグループを作って一体でやるというもので、提案を受けて事業者を選定する方式であります。2つのグループが手を上げました。昨年の春頃から始まったのですが。弊社後藤組も1つのグループに加わり、三橋設計事務所・谷村建設・後藤組・リボーン4社で1つのグループ作りまして、提案すべく準備をしてプロポーザルの審査に臨みました。審査員は何人もいて(整備事業者選定委員会8人)事前に提案書を出し、公開プレゼンテーションがありまして選考された訳であります。その結果、私どものグループが優先交渉権者ということになりまして、12月に市と協議を進めて我々のグループがこの仕事をやるということになりました。今年から来年初めにかけて設計になります。実際の施工は来年の夏ごろからかと。1階に図書室・飲食ができる学習・談話室のようなスペースがあって、ギャラリーという絵とか彫刻などいろいろなものを飾れる場・スペースをつくります。2階には子育て支援センターと、小さい子を遊ばせる屋内遊技室と、児童発達支援の部屋とそれから一時預かりの部門が入ります。このように子供と子育て世代を総合的に支援する機能が2階にできる計画です。非常にコストの面が厳しくて我々グループも大変なんですけれども、何とか良いものにして行くよう進めたいなと思っています。【 人口減少への取り組み 】

糸魚川市が持っている大きな課題に、人口減少という大問題があります。これは糸魚川市だけではなくて全国的な日本全体の課題でありますし(※注1)、また実は日本だけではなくて先進国と言われるような国、世界中の問題であります(※注2)。そういうことを考えてみますと簡単ではない訳であります。 国がやらなきゃいけないこと、取り組まなきゃいけないこと、制度とか社会の在り様とか、そしてまた県がやらなきゃいけないこと、市がやらなきゃいけないこと、或いは会社、個人が考えて行かなければならないこと、全部に渡る課題であると思っていまして、市の取り組みとしては先ほど言いました子育て支援複合施設の建設のようなもの、これももちろんそれで十分ではありませんけれども、やれるものとしての一歩ではないかと思っておりますので、ぜひ遅れないように進めて行ければ良いなと思っています。【 楽しさをつくる 】

新年の新聞を見ていましたら、自分は新年挨拶で話さなくてはならないので暮れの新聞と新年の新聞は何日かだいたい全紙(読売、日経、タイムス、朝日、産経、新潟日報)買いまして見ているんですが、ちょうど1月4日の読売新聞の記事の中に、人口減の克服のためには民(民間)の力が大事だという記事がありました。読売新聞社の経済部長が書いている記事なんですけれども、一例として富山県高岡市のある工場の事例を挙げています。鋳物メーカー「能作」という会社の新しい本社工場の例であります。これは実は自分は一昨年法人会の視察で行かしてもらいました。すごく素敵な工場なんです。広い敷地が庭の様になっていて、カッコイイ事務所兼工場があります。工場の中は見学できるようになっていて、働いている人が見学する人に働いている姿を見てもらうという、そういう見せる工場であります。で、ショップがあったりレストランがあったり、いろんなものがありまして、これがその新聞記事によりますと地域の観光に大いに寄与していると、交流人口も呼び寄せているということでありました。その記事の中で結びに書いてありましたのは、民(民間)ができることは「楽しさをつくることだ」というんです。楽しい環境を整えることが民間ができることで、それが人口減少を止める実はすごく大きな一つの方策だというふうに書いてありまして、自分はなるほどなぁと感じたところであります(※注3)。当社の本社事務所は、そこまでは行かないと思いますけれども、いくばくかの「楽しさ」を入れられるように成ったら良いなと、設計も頑張ってやってもらいましたし、これからまた完成に向けてそういたことも考えながら進めて行きたいと思っています。【 小滝小学校跡地に宿泊施設 】

また小滝小学校の跡地を利用して、実はそこに宿泊施設を計画しようと思っていまして、トレーラーハウスという車で引っ張って来るものなんですけれども、中がキャンピングカーというよりも別荘みたいになっていて広いんですね。そういうものを設置して、そこにいろんな人が泊まれるようにしようかなという計画を進めつつあります。これも先ほど言いました楽しさを作るという一つのキーワードで見ると、それに当たるのかなと改めて感じるところでありまして、弊社が会社としてやれることっていうのは限られていますけれども、少しでも地域が楽しく、それを面白いなと来てもらえる人が増えるように今年はやって行きたいと思っています(※注4)。【 土木の仕事は長い時間軸 】

一方で土木の仕事というのは、直ぐに結果がでないものが多いです。時間が掛かるんですね。何年も何十年もかけて一つの物を作ったりとか、土木とはそういう仕事かなと思います。しかしこれも地域の魅力や安全を高めるということでは、淀みなく着実にやって行くことが大事な仕事であるかと思います。松糸道路(松本糸魚川連絡道路)であったり、砂防ダムであったり、あるいは河川の改修であったり、いろいろありますけれども、こういったものを着実にしっかり取り組み、良いまちに一歩でも近づくようにして行きたいなと思っております。よろしくお願いいたします。【 インバウンドの動きは進む 】

昨年暮れの新聞によると、インバウンドの外国人の日本への来訪者が過去最大であったとのことであります。実際に外人がたくさんいろんなところに来ているなと皆さんも実感されるところだと思います。弊社も昨年栂池でホテルの改築工事をさせてもらいまして、そこでも外国の方が多いという話を聞いています。こういったインバウンドの動きも、相変わらず日本にはさらにたくさん外人が来る、そういう流れになって行くと思います。日本のやはり魅力ですね、食であったり、文化であったり、歴史であったり、安全であったり、清潔感であったり、そういう日本の魅力というのが世界の人に評価されている。日本に行ってみたいな…、そういう流れがあるのだと思います。それは誇りを持って良いのかなと思いますし、そういうものを受け入れて活力に少しでもして行けたらと思います。こういったことが、糸魚川の地域にとっても少しでもプラスになれば良いなと思います。結びになりますが、新年3日の新聞によると、今年の景気はどうだろうかと、経済の詳しいことは分かりませんけれども、今年の景気は「良い・良くなる」とのことであります。本年一年の各社のご繁栄、皆様方のご健勝をご祈念申し上げまして新年に当たっての挨拶と致します。本年もどうかよろしくお願いいたします。

【令和7年1月6日 後藤組・小滝建材・藤栄会 合同年始会にて】

【 能登地震の発生 】

今年は非常に穏やかな年明けを迎えまして、雪も降らないし気温も暖かいし良い正月だなぁと思っていたんですが、元旦夕方に能登で大変大きな地震が発生しました。正月どころではなくなってしまいました。その時に糸魚川でも今まで経験ないような強い揺れ(震度5強)があったかと思います。そして津波が来るということで避難警報が出まして、避難された方も結構おられたのではないかと思います。幸い糸魚川には心配されるような大きな津波は無くて、津波の被害は(ほぼ)なかったのかなと思っていますが(※注1)、能登の方は大変な状況であります。地震に因る建物倒壊と火災によりまして70名を超える人が亡くなったということで、未だ見つかっていない方もおりますので、この数も相当上乗せされるんじゃないかと言われています。そして60棟を超える家屋が倒壊いたしまして、火災によって200棟を超える建物が焼失したということで、糸魚川大火よりずっと大きい被害であります。(※注2)また2日には羽田空港で日航機と海上保安庁の飛行機が衝突する事故がありました。正月明けから驚くようなことが続いているんですけれども、これ以降この一年がどうかこんな災害が無い穏やかな一年であることを念じたいと思っています。

【 新型コロナウイルスが5類に 】

昨年5月に新型コロナウイルス感染症が2類相当から5類に引き下げられました。季節性のインフルエンザ相当という取り扱いになりました。このことによりまして懇親会を伴うような会合も行えるようになって来て、今日もこうして新年会を計画いたしました。しかし今回の能登の地震がありまして、どうしようかなという思いもあったんですが、(元旦のような)大きい余震が来るというところまでは無くなって来たかなという判断と、やはりこういった意思疎通をとる・コミュニケーションを図る機会は何にも増して大切なことだと思っておりますので、あえてこの会を中止とせず設けさせていただきました。心配されている方もおられると思いますけれどもご容赦いただきたいと思います。(司会よりノンアルコールの飲み物を多めに用意した旨アナウンスしました。)【 ロシアによるウクライナ侵略戦争 】

一昨年(2022年)約2年前に始まりましたロシアのウクライナに対する侵略戦争、これもまったく治まる気配がありません。この1月中半には台湾の総統選挙がありますし、3月にはロシア大統領選挙がありまして、11月にはアメリカ大統領選挙があるということで、今年はいろんな国のトップが変わるかもしれないという選挙があります。ロシアに於いてはプーチン現大統領がおそらく続投するといろんな報道が言っておりますので、ロシアによる戦争は終わらずに続いて行くんだろうと思います。(中東でもイスラエルとハマスの戦闘が発生しています。)如何ともし難いんですけれども、日本においては、こういう言い掛かりを付けられて戦争を仕掛けられるようなことが無いようにしっかり国の力を付けて、そしてまた信頼を得る国の運営をしていただいて、このアジア・日本の周辺にこういった恐ろしい戦争が起きないように是非やってもらいたいものだと思います。

日本の国の力を付けるということはいろんな分野があると思うんですけども、やっぱり舐められないように(抑止力を付け)、しっかり(他の国から)良い国だなぁと思ってもらえるように舵取りをやっていただいて、住みやすく大きな災害も起きないような(他の国からお手本と思われるような)さらに良い国にしていただきたいと感じています。我々の建設業の仕事も、そういう意味ではそれぞれの地域の暮らしやすさを高めて行く(国づくりの)仕事ではないかと思います。

【 人口減少に抗う 】

日本全国が少子化と言われていまして、特にこういう地方においてはそういった「自然減」だけではなくて、進学とか就職で外へ出て行く若い人たちがなかなか戻って来られないということからの「社会減」が常に言われている課題であります。新年の新聞(日本経済新聞)を見ておりましたら、どこの地方も同じ課題があるわけですが、中には頑張ってそうした課題に対して結果の出るような取り組みをやっているという例が紹介されていました。我々の糸魚川などよりさらに厳しい環境であると思うんですけれども、佐渡であったり八丈島であったり、そういう離島の取り組みが紹介されていまして、危機意識が高いがゆえにさらに頑張るという気持ちもあると思います。佐渡は2022年の移住者を2020年と2021年に比べて大幅に増やして100人増の600人になっているとのことです。これはIT(プログラミング)エンジニアを養成するよう取り組んでいるという例で、特殊な分野の例かもしれませんが、どのような分野であれ、どうせだめだとか悲観的なことばかり言うのではなくて、具体的に取り組むという姿勢というか動きが何より大事だなと思います。

全国的にインバウンド(訪日客)が急拡大しているということで、さらに今年の3月には北陸新幹線が敦賀まで延伸するといったこともあるわけでありまして、そうした明るい面も取り込んでいただきまして、今年1年が元気の出るような1年にしてもらいたいと思います。

【 新社屋の建設 】

4年前(令和2年)の新年会で新社屋を建てるという宣言をしました(この時の計画では令和3年中に着工したいというものでした。)、私自身の見通しが甘かったというか力不足(設計に対する認識不足)もあったと思うんですけれども、さらに新型コロナウイルス感染症が流行って来まして、そのために1年延期しました。その後ロシアのウクライナに対する戦争が起き、資材が大きく高騰したことで(事業費が膨らみ)基本設計の見直しをさせていただきました。そんなことで計画が3年遅れてしまったんですけれども、昨年1年掛けまして基本設計の見直しから実施設計のための打合せを重ねて参りまして、ようやく設計がまとまって来ました。今の計画では今年の7月に着工の見通しであります。完成は来年の夏・8月頃になると思っています。藤栄会の皆さんも事務所に(気軽に)ちょっと寄ってみようかと思えるような、打合せするにも良い環境で打合せできるようなそういう建物にしたいと思いますし、職員にとりましては、働きやすくて誇りに思えるような良い建物になるように今年一年しっかり取り組んで行きたいと思っています。年末そして年が明けてからこのような天気で(雪が少ない状況でありますが)、このまま行くのかあるいはもっと冬型になるのか分かりませんが、いずれにしても冬はしばらく続く訳でありまして雪も降って来ると思います。気温も下がって来ると思います。今年1年が事故の無いように、そしてご参会の皆様それぞれが健康でありますようご祈念申し上げ、この1年が元旦のような災害が無くて、穏やかな良い年になることを重ねてご祈念申し上げまして、新年の挨拶とさせていただきます。

【令和6年1月4日 後藤組・小滝建材・藤栄会 合同年始会にて】

※注1:後日、市内漁業者被災のニュースが報道されています。

※注2:1月17日付け新潟日報によると、能登半島地震による死者は(災害関連死とした14人を含め)232人、不明22人と発表されています。

昨年は相変わらず新型コロナウイルス感染症の流行が続いた一年でありましたが、そんな中でも様子を見ながら4月には久しぶり(4年ぶり)に社員旅行、6月には藤栄会の研修旅行を、また情報交換会や会社の忘年会を行うことができ良かったと思っています。

そして今日こうして新年会を行うことができました。やはりこういったコミュニケーションや息抜きの機会は大事だなと思います。

新型コロナウイルス

新型コロナウイルスと今年も付き合って行かなければならないと思いますが、現在流行中の変異種オミクロンBA5に効果があるワクチンや国産の治療薬・塩野義製薬のゾコーバも出て来ていますので、感染に気を付けながら、何とか抑え込んで行けたら良いなと思っています。ロシア・ウクライナ侵略戦争

さて、ほぼ一年前に始まったロシアによるウクライナへの侵略戦争が続いています。こんなことが起きるのかと驚きました。起きるはずがないと思っていたこのような戦争が起きるという現実を突きつけられました。しかもこの戦争は終結点に至ることなく、簡単には終わりそうもありません。私たちは、「戦争は始まってしまうと中々終わることができない」という現実を目の前にしています。この戦争により日本のエネルギー事情の問題なども鮮明になりましたが、当事者ではない私たちが反面教師として受け取った最も重要なことは、「戦争が起きないように手を尽すべき」ということだと思います。この戦争からの教訓は、戦争を何としても抑止すること、そして軍事力の裏付けが無ければ抑止力にならないということであります。今まで日本において希薄だったと言わざるを得ないこのことに、私たちは目が覚めさせられました。

糸魚川の人口減少

日本全体で少子化とそのことによる人口減少が進んでいます。昨年糸魚川市の人口が4万人を割り込みました。糸魚川においても人口減は大きな問題です。人口減には自然減と社会減がありますが、自然減は生まれる子供が亡くなる人より多いことから、社会減は就職や進学で若者が地元を離れ、中々戻って来ないことに因ります。自然減を止めるためには、様々な子育て支援策や教育支援策が大事かと思いますが、まずその前にパートナーとなる相手を見つけて、できるだけ独身を止めてもらうことが必要ですね。

糸魚川市では駅北大火からの復興事業の最後の仕上げとして、街中に子育て支援機能と、子供たちや学生・市民が利用できる図書室・学習室・文化活動に利用できるギャラリー機能を持った施設を作ります。子育てのし易さ、暮らしの豊かさ・快適さを向上させてまちの魅力を高め、人口減少に少しでも歯止めをかけたいところです。

安全は一朝一夕にはできない

最近は異常気象による豪雨災害が全国至る所で頻発しています。昨年も下越・村上で豪雨による水害が起きました。こういったことを見ますと、私たちの暮らしを守る「安全」は一朝一夕には出来ないんだということを改めて感じます。新潟では洪水を防ぎ新潟平野を豊かな場所に変えた大河津分水路の拡幅工事が進められています。松本糸魚川連絡道路、これができると移動時間を大幅に短縮できます。同時に松本・糸魚川間をはるかに安全・快適に移動することが可能になります。現在は目に見えて大きな予算は付いていませんが、長野県側を含めて少しずつ進捗しています。これらの事業に限らず、世の中の安全インフラは何世代も掛けて一歩ずつ高めて行くものなのだと思います。今年も私たちは仕事を通じて、その役割を果たして行きたいと思います。

新社屋の建設

昨年新年会のこの席で新社屋の話をしました。令和4年中に着工できたら良いなという話です。残念ながら昨年中の着工には至らず、計画は遅れています。ロシア・ウクライナ戦争の影響もあり鉄などの資材が大きく値上がりしているため、概算事業費が予想以上に大きくなってしまいました。このため昨年夏前ころから構想の再検討、基本設計の見直しに着手しました。規模を当初案より少しコンパクトにして事業費を圧縮したいと思っています。当初より挙げているコンセプトは変更せず維持します。働きやすく、誇りを高め、良い印象を持ってもらえる、まちにも少し貢献できる新社屋を建てたいと思っています。基本設計の修正版はもう少しでできる予定です。修正版の事業費概算を確認した上で、なるべく早く着工時期の判断をしたいと思っています。明星自動車社長交代

最後に藤栄会に関係したお話しをしたいと思います。この新年1月より明星自動車の森田社長が退任して会長になります。後任社長には、小滝建材の大洋社長が兼務して就任いたします。大洋社長は昨年末に兼任していた北陸石産の社長を退任していますので、今度は小滝建材と明星自動車2社の社長を兼務することになります。皆様方より変わらぬご支援をお願いいたします。年末、そして年が明けてからも雪が少ない状況でありますが、これからが冬本番になって来ると思います。事故の無いよう、ケガをしないよう、そして体調を崩さないようお願いし、本年が皆さんにとりまして幸多い一年となることを祈念して、年頭に当たっての私の挨拶といたします。どうかよろしくお願いいたします。

【令和5年1月4日 後藤組・小滝建材・藤栄会 合同年始会にて】

新型コロナウイルス感染症の行方

昨年は新型コロナウイルス感染症の流行のために、新年会を中止としましたが、今年はこうして何とか開催することができました。良かったなと思っています(※1)。この新型コロナの流行でありますが、昨年の1月と今年の1月は大きく違っています。何が一番違うかと言いますと、一番の違いはワクチンの接種が大きく進んだということであります。昨年12月末のワクチン接種の割合の記事がいろいろなところに出ていましたので、そのことを紹介したいと思います。

日本全体では、2回接種した人の割合が全人口の約78%(78.4%)ということで(新潟県では81.5%)。他の国と比べてみますと、アメリカが約62%(61.9%)、ドイツが約71%(70.9%)で、イギリスが70%(70.4%)、フランスで73%(73.2%)と、ヨーロッパはだいたい70%台前半という中で、アメリカは60%位しか行っていない状況であります。そういった国々と比べても日本は80%に近いところまで2回接種した人が行っているということで、このことが大変大きいことではないかと思います。

このことと、マスクを着用したり手洗いを行うなどの基本的な感染予防の状況、そして後は国民性の違い、あまりマスクを外して大声で話したりしないなど、あるいは比較的衛生観念が高い国民性の違いによって、日本では劇的に感染者が減ったんじゃあないかと思いますし、そのように言われています。

ただ昨年の末に近いタイミングだったと思いますが、オミクロン株という新しい変異種が流行して来ました。これは従来のデルタ株よりも3倍(~5倍)くらい感染力が高いということであります。一方で重症化する可能性は低いんじゃないかという傾向も分かって来ているということです。心配とそれほど心配しなくていいのかと両方思うわけでありますが、ただ(新型コロナウイルス感染症については)一定数の後遺症が報告されていますので、オミクロン株についても警戒して行く必要があると思います(※2)。

このオミクロン株ですが、従来から使われて来ているファイザーやモデルナのワクチン、これが2回接種の人の抗体は何か月かすると落ちてくるんですけども、3回目の接種をすることで、感染予防効果が今までのデルタ株の感染予防効果と変わらずに予防できるということも分かって来ました。

飲み薬の治療薬も使えるようになって来ています。飲み薬の治療薬は、昨年末の状況でアメリカ製が2種類、日本のシオノギ(塩野義製薬)が開発した薬も間に合って出て来るということで、3種類飲み薬が出て来ました(※3)。こういった世界中の取組みと、当面は基本的な感染予防を継続することによりまして、今年こそ新型コロナウイルス感染症を抑え込み、収束に向かうことを期待したいと思います。

新社屋の建設がスタート

今年はいよいよ新社屋の建設に着手する予定であります。もう少し設計の詰めが必要になりますが、新しい事務所には、これまでの事務所にはスペースの関係で設けることができなかったロッカールームや、食事をしたり休憩できるラウンジといった場所を設けます。また、社外の来訪者の皆さんとの打ち合わせをするコーナーや、社員同士の打ち合わせのコーナーも充実させて行きたいと思っています。社内のアンケートで要望の多かったトレーニングルームも設けることにしました。1階に大会議室を配置する計画ですが、ここを機能強化してギャラリーとして各種展示にも利用できる機能を持たせる予定です。これが4つ目のコンセプトで挙げた、会社が「まちの役に立つ」ことを考えて行きたいという部分であります。

予定どおり工事を進めまして、来年の春には完成して引っ越しできることを目標にしたいと思っています。

自動運転レベル4が地方の暮らしを変えて行く

さて2022年・今年がどんな年になるのか。いろんな見方があるんですけども、気にしているトピックスがありますのでそれをひとつだけ紹介したいと思います。それは、いよいよ「自動運転レベル4」が実用の段階になって来る年だということであります。自動運転レベル3というのは、高速道路などで一部の車が実現していますが、手放し運転ができるんだけれども何かあった場合に人間がハンドルを持つというのがレベル3であります。レベル5というのが究極の完全自動運転であります。レベル4はその中間ですが、これはたとえば救急車両が来たとか、あるいは大きな障害物があったとか、何かトラブルがあったときに人間がサポートしないで車が判断して回避したり止まったりということができるというものであります。ほぼ自動運転なんだけれども、これ(レベル4)は走行ルートなどを限定してそういったものを実現するということが想定されています。今年春に道路交通法の改正が行われて、それ(レベル4)に対応するということが見込まれています。このことが昨年12月の新聞に掲載されていました。僕がこの技術革新に注目しているのは、糸魚川のように山間部に人が分散して住んでいるというようないわゆる過疎地で運行する無人巡回バスへの活用が待たれているそういう技術だからであります。田舎(過疎地)は自然豊かな一方で交通手段が(ほぼ)自家用車に限られているというのが暮らしのデメリットであります。この自動運転がそういったデメリットを大きく転換する革新的な技術だと思い注目しています。

コロナ禍が、都会に極度に集まって住むデメリット(弊害)を我々に気付かせてくれたんじゃないかと思います。そういった中でリモートでの在宅勤務であったり、或いは医療の分野の遠隔診療といったものも進んで来ています。そういうことに加えて今お話しした自動運転が実現して来れば、田舎の暮らしにおけるデメリットというのが大きく価値が変わってくることが望めると思っていまして、そのことを今年の一つのトピックとして期待をしています。新しい技術が少しずつ世の中を・暮らしを変えていく、そういう面でも今年一年を見て行きたいと思っています。

安全に対する意識を肝に銘じて

昨年は、大事故に至りませんでしたが、肝を冷やす作業道からの転落事故が発生しています。安全を確保するためには、私たち一人ひとりの意識に頼るところがどうしてもつきものです。まして荒々しい面を持つ自然を相手に仕事をする私たち建設業においては、安全に対する意識をしっかり持つということがなによりも大事なことになって来ます。今年も仕事の面では忙しくなると思っています。ありがたいことに仕事は何とか確保できて、忙しく仕事をすることができると思っています。今年一年が、事故がなくて私たちの地域をより安全で暮らしやすくするための建設という仕事を着実に進められること、そして藤栄会会員各社の皆様と社員各位の一年のご健勝を祈念致しまして、新年に当たっての挨拶とさせていただきます。

一年間皆で病気にならないように、事故やケガが無いように元気に行きたいと思います。よろしくお願いいたします。

【令和4年1月4日 後藤組・小滝建材・藤栄会 合同年始会にて】

※1:今年の年始会では、藤栄会会員は役員会社に限らせていただきました。

※2:デルタ株については一定数の割合で後遺症が発生しているとの報道がなされていますが、オミクロン株については、現段階(1月17日現在)では未だはっきりした事例が報道されていません。

※3:新型コロナウイルス感染症の飲み薬は、昨年中に米メルク社製のものが承認済みであり、ファイザー製のものが1月14日に厚生労働省に製造販売承認を申請され、2月中に承認される見通とのこと。国内では塩野義製薬が最終段階の治験を行っている。

新型コロナウイルス克服の年に

ともかく昨年は、新型コロナで明け新型コロナで暮れた一年であったなあと思います。昨年の秋以降流行の第3波と言われ、感染者がどんどん増えて今に至っています。感染者が増えるにつれて、それに伴って重症者や亡くなる方も増えて来ているわけであります。このため病院の病床も、東京・大阪などの感染者が多い地域では逼迫しています。年明けには東京など1都3県の知事が国へ緊急事態宣言を要請したニュースが流れています。一方で海外においては、日本に比べて感染者や重症者・亡くなる方がケタ違いに多いところがいくつもありますが、それらの国に比べて日本は感染を今まで良く抑えてきたともいえると思います。そして医療機関においては、治療の経験値が上がってきて、一定の標準治療のようなものが行われるようになり、重症化を防ぐ成果も上がって来たといわれています。アメリカ、イギリスなどでは、昨年暮れにワクチンの接種が始まりました。日本でも早ければ2月下旬にはまず医療関係者からワクチン接種が始まると報道されました。そして3月下旬には65才以上の高齢者に、4月には基礎疾患のある人や介護施設で働く人などがワクチン接種の対象になるとのことです。

全国民がワクチン接種を受ける対象になるまでには時間が掛かると思いますが、こうした動きが着実に始まって来れば、そして私たちが感染予防の意識をしっかり持って日々の行動を律することができれば、必ずや今年は新型コロナを抑え込んで行ける年になると思います。現時点で心配もありますが、希望を持って良いんだと思います。

新社屋建設基本設計期間を1年延長

昨年の新年会の挨拶で新社屋建設計画の話をしました。当初の計画では令和2年中に基本設計をまとめ、令和3年の春から工事に着手する予定としていましたが、新型コロナウイルス流行によって基本設計をまとめるのに支障があることなどから、計画を1年延ばすことにしました。もう一年、今年いっぱいまでを基本設計期間とすることに致しました。ただ、昨年初めに新社屋に対する意見を皆さんから出してもらい、これらも踏まえて担当の建築部北村君を中心に設計プランの検討はすすめています。たとえば、職員の食堂・休憩室、ロッカールーム、それから…直接仕事上の必要性はありませんが、職員の生活を豊かにするという観点から…トレーニング室なども設ける方向で検討しています。今の事務所より使いやすい、働き甲斐のある事務所になるようしっかりと設計をすすめてもらいます。そして、来年・令和4年には工事に着手したいと思います。ある程度設計がまとまった適当な時期に、皆さんからの意見も聞きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

建設業の働く環境改善

さて、この時期は除雪作業や堰堤の断水工事など、休日出勤をしたり、夜間作業を伴う仕事を行ってもらっています。気温の低さや降雪などの厳しい気候の中なので、事故が起こらないよう慎重に作業をすすめていただきたいと思います。こうした厳しい自然条件の中で仕事をすすめるのが私たちの仕事だとも言えますが、建設業界全体においても、発注者である国においても、建設業の働く環境改善を、取り組むべき最重要課題として掲げています。昨年、国土交通省では令和3年度から国直轄工事において、原則として全ての工事で週休2日を「発注者指定型」で採用すると発表しています。さらにこのことを県や市町村発注工事へも拡大したいと表明しています。発注者の側から土・日の現場閉所をすすめる動きが具体化して来たわけであります。

国土強靭化のための5か年対策

近年、気象災害が激甚化・頻発化していることから、政府は2018年から2020年までの3年間で集中的に防災・減災のための「国土強靭化計画」をすすめて来ました。昨年が3年目の期限となっていましたが、暮れの12月(11日)に2021~2025までの5年間で15兆円を投じる新たな「防災・減災国土強靭化のための5か年加速化対策」というものを決定しました。当地においても、安全な地域づくりのための建設業の役割が大いに期待されていると思います。今年も皆さんと共にしっかりと仕事に取り組んで行きたいと思います。新年の無事故・無災害と共に、職員皆の健康、地域の発展を祈念して新年の挨拶といたします。今年も元気にやりましょう! よろしくお願い致します。

【令和3年1月4日 後藤組年頭の朝礼にて】

※今年は新型コロナウイルス感染症予防のため、恒例の後藤組・小滝建材・藤栄会(協力業者会)合同の新年会は行わず、社長年頭の挨拶は新年最初の就業日朝礼にての挨拶となった。

自然災害の危機

昨年を振り返ってみますと、日本におきましては、ラグビー・ワールドカップがございました。日本代表の活躍、明るいニュースであったかなと思います。その半面、台風15号では千葉県で大規模な停電を起こしています。そして台風19号により140ヶ所の堤防が決壊しました。死者・行方不明者102名ということであります。家屋の全壊も3,022棟。そしてその前の年の2018年にも西日本豪雨により268名の方が亡くなっています。さらに前の年の2017年においても、九州北部豪雨が発生し40名の方が亡くなっています。これらの様子を見ると、残念ながらこれからも豪雨や酷暑・地震などの「自然災害の危機」が続いて行くと思います。従って、減災・防災のための国土づくりを着実にすすめることが必要でありますし、あまりにも東京などの大都市に一極集中し過ぎた国土の在り方を改める政策を、今まで以上に知恵を絞って行っていくことが必要であると思います。そしてこれら集中豪雨などの「気候変動」の原因は、人間の経済活動から来る「地球の温暖化」であります。いかに二酸化炭素・CO2を減らして行くか、これは世界や国の重要な課題であります。一企業それぞれにおいても、何ができるかということを考えて行かなければならないのかなと思います。

大火からの復興

さて糸魚川においては、「駅北大火」から3年が経過いたしました。既に予定されていたほとんどの店舗や個人宅の再建が進められ、復興市営住宅も竣工しています。(賑わい機能の一翼を担う)復興広場の建物も、この春には完成します。糸魚川らしいまちを作っている「雁木」の再生と、景観のグレードを上げるための…そしてまた防災にもプラスになる…「電線の地中化」も、これから進められて行くということであります。ここに至りまして、復興の最後のピース・最後の残された課題であります「復興(賑わい)の拠点」、これをどのようにつくるかということが、今年はっきりするということでありますので、大いに注目して行きたいと思っています。糸魚川市が目標として掲げています「大火の前よりも賑わいのあるまち」、これを実現するために知恵を絞る正念場だと思っています。松本・糸魚川連絡道路がスタート

当市におきまして明るいニュースは、昨年「松本・糸魚川連絡道路(高規格道路)」の事業化が、山本・上刈間の「今井道路」としてスタートしたことであります。未だルート帯が決まっていない小滝~平岩間のA案・B案二つのルートの概略設計も発注されています。今年はA案で行くのかB案で行くのかを決定するところまで進むのではないかと期待をしています。創業90年・事務所建替えプロジェクト始動

後藤組は昭和5年に創業いたしました。昭和5年は西暦では1930年であります。従って今年・2020年で創業より90年になります。昭和5年小滝の駅前で創業いたしまして、45年目の昭和49年・1974年に現在の上刈の場所に事務所を移しました。そこから数えても45年が経過することになります。ちょうど創業から45年を小滝の事務所を拠点として、残り半分の45年を今の上刈の事務所を拠点として来たわけであります。この間、全国で頻発する地震災害などを目の当りにしまして、事務所の耐震改修を課題として来ました。耐震改修を検討する過程で、相当費用そしてまた手間も掛かるということが分かりまして、その時点ではいずれ事務所を建替えるということも念頭に結論を先延ばしに致しました。

そして、創業90年・今の上刈の場所での築45年の節目のこの時点におきまして、事務所の建替え新築を行いたいと考えるようになりました。この建替えプロジェクトは、昨年からスタートしておりまして、1年目の昨年は、新事務所の「構想を考える年」と位置付け、水面下で構想を練って来ました。そしてプロジェクトの2年目が、今日の新年会のタイミングでスタート致します。従ってこのタイミングで、皆さんに正式に事務所の建替えを行うことを伝えたいと思います。

新事務所建築のコンセプト・ねらいは3つあります。1つは、働く社員がより働きやすく、誇りに思えることであります。そして2つ目は、当社に仕事を依頼しようとして訪れていただくお客さんが、「感じが良いなぁ、信頼できる会社だな」と、思ってもらえることです。3つ目は、仕事を探している若い人が事務所を見て、「この会社に入りたいなぁ」と思ってもらうことです。…この3つをコンセプトとして考えました。

そして、せっかく新しく建てる事務所でありますので、もう少し欲張ってもうひとつ、4つ目のコンセプトを加えたいとも考えています。それは「このまちの役に立つこと」です。ここでは時間が長くなるので詳しく触れませんが、会社がこのまちに何か貢献することができないかということを検討しています。

プロジェクト2年目の今年は、この1月から3月までの間に、社内の各部門・各社員それぞれから新しい事務所に向けて意見を集めたいと思います。その上で4月から12月にかけまして基本設計をすすめて行きます。そして実施設計を来年の1月から行いまして、来年の7月頃に着工したいなと、そして完成は次の年・再来年の2月頃になるのかなと考えています。良い建物になるように、皆さんの知恵をいただきたいと思っています。

災害防止と健康

昨年は、当社は休業災害ゼロで一年を終えることができました。しかしながら、森林管理署の仕事で施工を協力いただいている会社の車が、林道から転落するという事故が起きています。幸い大きなケガにはなりませんでしたが、あわや大惨事ということでありました。今年はそういうことが無い、穏やかな年にしたいと思っています。ストレスチェックも始めました。タバコの禁煙助成制度も始めています(令和元年12月~)。心身共に具合が悪くなることが無いように、ぜひ良い一年にしたいと思います。オリンピックと日本の未来

今年は東京オリンピックもあります。前回が昭和39年・1964年ですので56年ぶりになります。東京オリンピックでは、たくさんの外国の人が日本を訪れます。このオリンピックを契機に、ますますインバウンドが加速して、訪日する外国人が増えて行くはずであります。ぜひこのことを日本の元気、地方の元気につなげて行ってほしいと思っています。1964年の前回のオリンピックを契機に、日本は経済成長の道を進んで行ったと言われています。今回のオリンピックも、現在の日本の課題である「少子化、そして東京一極集中、それから広がりつつある格差」これらを克服して、より豊かな国・世界に誇れる国になるよう舵を切って行ってほしいと思っています。

11月にはアメリカの大統領選挙があります。またここに来てイランとアメリカの緊張が非常に高まっています。心配なことはいろいろたくさんありますが、私たちができることは、まず自分たちが健康であること、そして自分たちそれぞれの課題にひとつずつ着実に向き合っていくこと、これが肝心だと思います。

本年が皆さんにとりまして楽しいことがいくつもあって、商売繁盛・家内安全、幸せな一年となりますようご祈念申し上げまして、年頭に当たっての挨拶といたします。どうか一年よろしくお願いいたします。

【令和2年1月6日 後藤組・小滝建材・藤栄会 合同年始会にて】

2019年の年頭にあたりご挨拶をさせていただきます。昨年は7月の200人を超える犠牲者を出しました西日本豪雨や、9月の北海道地震、度重なる台風など、大きな天災に見舞われた1年でありました。またとんでもなく暑い日が続きましたし、こういった気象の極端化が常態化する中で、国土の防災対策や強靭化を着実に進めて行くことが求められていると思います。

一方で当地におきましては、昨年は大きな災害もなく、当社においても、おかげさまで仕事の方も順調にさせていただき、まずまず良い年であったと思っています。協力いただいた各社の皆様と、職員ひとり一人の取組みのおかげであると思っています。改めて感謝申し上げます。

日本を取り巻く課題

さて今年はどんな年になるか…。国レベルでは、アメリカと中国の「覇権争い・貿易戦争」が続き、日本にとってもアメリカとの「貿易協定」の交渉があります。ロシアとの「北方領土の交渉」もありますし、消費税の増税も予定されています。政府には、ぜひとも間違いないかじ取りをお願いしたいと思います。松本糸魚川連絡道路の事業化元年に!

当地糸魚川にとって今年一番に注目しているのは、「地域高規格道路・松本糸魚川連絡道路」の事業化が本年中に決定されるかということであります。物流の道、観光の道として糸魚川の基盤を大きく変革する地域40年来の悲願であります。年号が変わる今年が正式・本格的な「松糸道路」のスタートの年となるように期待をしています。AIの未来予想が示す二つの分かれ道

昨年暮れの読売新聞に「公共政策 AIが開く未来」というタイトルの記事が掲載されていました。「AI」は、コンピューターの発達によって大量のデータを集めて高速に処理することで、様々な難問に対する答えを返すというもので、「人工知能」とも言いますが、「AIの活用による持続可能な日本の未来に関する政策提言」というものを京都大学の広井先生・(広井良典)教授が発表しています。元旦の朝日新聞にもこの研究については、1・2面に大きく取り上げられていました。…日立製作所のAI技術を用いて、財政赤字、少子化、環境破壊など約150の社会要因を選び、互いにどう連動して社会を変えていくのかを検討したところ、今から30年後の2050年の先を見通しますと、約2万通りの日本社会が取り得るシナリオが現れるということであります。この2万通りの未来は驚くべきことに、7~9年後に大きく二つの方向に分かれます。一つは「都市集中型」、もう一つは「地方分散型」という二つの道です。しかもこの運命の分かれ道を過ぎると、もう一方の道に戻ることはないということであります。「都市集中型」に進めば、地方はすたれ日本の人口は減って行きます。一方、「地方分散型」なら出生率や格差が改善して、幸福感・幸福度合も高い社会へ向かっていく…とのことでありました。読売と朝日の二誌に載ったこの記事を読むと、今まであります東京を中心にした都市へ人口が極度に集中していく流れを改め、地方の暮らしやすさと仕事のしやすさ、地方に住むことの優位性や魅力を今まで以上に高めていくことが、日本の未来のために、日本の国の持続可能性にとって極めて重要なのだと思いました。松本糸魚川連絡道路はこの観点からも着実に進めていただきたいプロジェクトであると改めて思った次第です。

糸魚川大火からの復興

糸魚川大火から2年が経過しましたが、糸魚川市によると今年3月末には再建を予定している会社・商店・住宅の内、その9割が完成するとのことで、残るはマルニ木島商店さんの隣りの「賑わい創出広場」と「雁木景観の復元整備」、そしてもう一つ旧東北電力の事務所周辺に検討されている「賑わいの拠点」、これをいかに内容の充実したものに創るかということになります。これらのハード整備と同時に糸魚川市が進めているのが、いかにして活力ある人の活動を生み出すかということであります。大火の前の街に戻すだけではジリ貧なことは皆さんもが感じている通りでありますので、ここに新しい活力を生み出す流れを作り出さなくてならない…。新しいプレイヤー…実際にそこで新たな商売をする人を呼び込みたい。市ではそのために全国の先進事例に学び、既存の街中の空き家などのストックを活かして起業を促す「リノベーションまちづくり」という手法を取り入れようとしています。これらの取組みにできるだけ協力して行きたいと思っていますし、ぜひ良い方向に進んでいただきたいと思っています。

県議会議員選挙と参議院議員選挙

当地においては、4月には県議会議員選挙があり、中村県議の二期目の挑戦となります。7月には参議院議員選挙もあります。衆参ダブル選挙になるかもしれないという話もあります。現在、塚田一郎さんは国土交通副大臣として、高鳥修一さんは農林水産副大臣として、お二人共に忙しくいろいろな課題に取り組んでいただいています。大勢の皆さんの支援を集めて、しっかり応援して行きたいと思っています。よろしくお願いいたします。働く環境の改善を一歩ずつ

さて、私たちに身近な課題に目を向けますと、近年「働き方改革」が提起されています。昨年は関連法案も成立しています。建設業には天候に左右されるという制約や、工期という現実的な課題がありますが、今年も「働く環境」を少しずつでも改善できるよう取り組みたいと思っています。そして、昨年同様、新規社員の採用を図って行きたいと思います。本年が事故なく、それぞれの皆さんにとりまして良い一年となりますようご祈念申し上げ、新年に当たっての挨拶といたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。

【平成31年1月4日 後藤組・小滝建材・藤栄会 合同年始会にて】

新入職員を迎える

昨年は、仕事においてはおかげさまで後藤組も小滝建材も、個々には大変な現場もありましたが、そこそこに忙しくさせていただき、良い一年ではなかったかなと思っております。職員の皆さん、そして協力会社の皆様に感謝申し上げたいと思います。また、定年などで退職した職員もおりますが、昨年は土木部・重機部・総務部それぞれに新しく職員を迎えることができました。各部署で一生懸命がんばっていただいています。今年も引き続き新人の採用を図っていきたいと思っていますので、皆さんからも何か情報がありましたらお伝えいただければと思います。よろしくお願いいたします。ユースエールの認定

また昨年12月には、当社は厚生労働省から「ユースエール」の認定というのを受けました。「ユースエール」というのは、ユースは若者という意味で、エールは応援するという意味があるということで、若者を応援するという意味のようでありまして、同制度は、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度とのことで、年前の12月26日に新潟(市)へ行きまして、新潟労働局長より認定通知書の交付を受けて参りました。これは、糸魚川市内では初めて!とのことで、なんと新潟県内でもまだ7社目、上越(地域)全体でもわずか3社目とのことです。(当社)経理部の牧江さんからたくさんの資料をハローワークに準備して提出いただき、認定を受けることができました。労働時間、新規学卒等採用者の離職率、有給休暇の消化率などの基準に適合しているかの審査を経て認定されたわけであります。これは、当社の労働環境が国により客観的に(プラスに)評価されたものと受け止め、今回のユースエール認定を契機に、さらに働きやすい会社・職場を目指して行きたいと考えています。

週休二日制に移行

このこととも関連しますが、この1月より後藤組と小滝建材は土曜日全休の週休二日制に移行することにしました(注1)。私たちの仕事は工期があります。発注者の、お客様の理解がないと難しいという現状がありますが、なるべく休める時は休んでいけるような職場を目指して行きたい、しっかり働いてしっかり休むという仕事の仕方を目指して行きたいと思っています。仕事をしている時間というのが皆さんそれぞれの人生の中で一番長いわけでありまして、仕事を通じて豊かな人生を送ることができることを目標にして行きたいと思います。どうかご協力をお願いしたいと思います。日本経済の見通しとリスク

さて、年前そして年明けの新聞とかニュースを見ておりますと、今年の日本全体の経済の見通しは基本的に非常に良いと言われております。世界全体の経済も2010年以来拡大を続けておりまして、今年の(日本経済の)成長率は、昨年を上回って良いであろうと言われています。そういう意味では、我々はそういう環境の中で仕事ができるのは良いことではないかと思っています。一方で、皆さんも感じておりますように、核実験や弾道ミサイルの脅しをしております北朝鮮と、自国第一を唱えておりますトランプ大統領の米国が戦争とならないかのリスクがあります。この点も注視していかざるを得ないのだろうと思います。

当地における明るい見通し

当地においては、昨年10月に発生した台風21号による集中豪雨の影響で土砂災害が広く(市内全域に)発生しておりまして、この復旧の仕事がたくさん発注されるのではないかと予想されています。黒部川電力さんの新姫川第六発電所(注2)建設の仕事も、いよいよ始まって来るのかなと思っております。松本糸魚川連絡道路についても、ようやく明るい見通しが出て参りました。米山新潟県知事も年末の新春に向けたインタビュー記事の中で、松本糸魚川連絡道路については、「アズ・スーン・アズ・ポシブル」という英語で知事らしく言っておりますけれども、すなわち「可能な限り早く」取り組みたいと発言しています。残された小滝~平岩間のルート帯の決定や、(現在進行中の)西中道路に続く具体的な工事の進展も期待して行きたいと思っています。

糸魚川大火からの復興まちづくり

糸魚川大火からの復興も、今年は目に見えて進んでほしいものだと思っています。住宅や店舗の再建も加速すると思いますし、東北電力さんの旧事務所周辺で検討されております「防災とにぎわいの拠点」(注3)や、マルニ木島商店さんの店舗跡周辺で仮設整備されています「にぎわい創出広場」それらの計画の具体化も、今は大まかな方針は示されておりますが、具体的なものはこれからでありますので今年が正念場になります。この「防災とにぎわいの拠点」について、糸魚川市は昨年末12月の時点で、そこを「若者と子育世代が集いたくなるような心地よいたまり場」にしたらどうかというコンセプトを提案しました。私は、方向としては良い提案だとプラスに評価しています。ただし私の私見を言いますと、それに加えて、若者と子育て世代プラス幅広く「大人が楽しめる場所」にしてもらいたいという意見を(市へ提案するべく)商工会議所を通じて、そういった場所(商工会議所が設置した復興まちづくりの委員会)で発言させてもらっています。またもう一つ加えて、その場所(「防災とにぎわいの拠点」)が同時に地域外から訪問する人にとっても、魅力ある場所に是非してほしいというのが私の意見であります。

災い転じて福となすように、糸魚川の魅力を大いに高めることができるような計画にぜひまとめ上げていただきたいと思いますし、行政頼みではなくて民間の力・意志ある個人の力も引き出して、そういう方法によってぜひ復興まちづくりをすすめていただきたいと思っています。

住みやすくて元気な地域に!

今年も後藤組と小滝建材は、藤栄会各社の協力のもと、当地域がさらに住みやすくて元気な地域になるための仕事を着実に取り組んで行きたいと思います。そして今年が事故なく、皆様一人ひとりにとって、皆さんのご家族にとっても幸多き年となりますようご祈念申し上げまして、年頭に当たっての挨拶といたします。どうかよろしくお願いいたします。【平成30年1月4日 後藤組・小滝建材・藤栄会 合同年始会にて】

注1:糸魚川市内の民間企業では、多くの会社が4週6休(月のうち土曜休みが第2第4土曜の2回)というのが現状です。

注2:黒部川電力株式会社(本社:東京・糸魚川)により計画されている「新姫川第六発電所」は、既設姫川第六発電所の取水設備を有効活用し、導水路、水槽、水圧管路、余水路、発電所、放水路、放水口を新設するもので、今後開発が予定されている新規の水路式発電所としては、国内最大級の規模となります。発電所出力は、27,500kW。発電電力量(純増)は、約8,500万kWh(一般家庭約27,200世帯の年間使用量に相当)。CO2削減量約50,000t-CO2/年。運転開始時期は、平成34年4月(予定)。

注3:糸魚川市は昨年8月末に糸魚川駅北大火からの「糸魚川市駅北復興まちづくり計画」を策定し公表した。この中で、「人々が集い憩う中心市街地としてのにぎわいと活力を創出するために、人口減少や持続可能な運営に配慮しながら、防災とにぎわい拠点施設やにぎわい創出広場の整備、海望施設や街なか駐車場の適正な規模や位置について検討を進めます。」としている。そして「人を呼び込むにぎわいトライアングル」として、①酒蔵(加賀の井酒造)、②割烹(鶴来家)、③防災とにぎわいの拠点を挙げている。

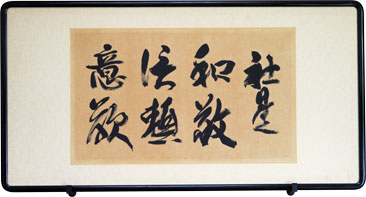

「和敬、信頼、意欲」

社内における社員相互の規範として示したもの。これは社員ひとり一人がお客様や社会に対して持つべき意識でもある。

![]()